在医学飞速发展的今天,医院分科越来越细、医生越来越专科化,很多疑难杂症往往不是靠一位医生、一个科室就能诊断、治疗的。面对诊疗过程中的难题,我院通过开展多学科诊疗(MDT),组织相关学科联合制定“最优”治疗方案;通过“患者不动医师动”的服务模式,“一站式”解决看病难题。

打破学科壁垒 寻找疑难杂症“最优解”

一位80多岁的女性患者,因腹胀、呕吐到齐医附属三院就诊,经过检查医生考虑该患者为肠梗阻,同时患者腹胀非常严重,肠管扩张,被收入到介入科接受治疗。介入科通过进行肠梗阻导管插入使肠管减压,治疗后患者症状明显好转。肠梗阻的症状治疗完毕,下一步就是病因性治疗,但是什么原因造成的梗阻还不明确,同时患者的盆腔还有占位。为了明确病因,确定下一步治疗方案,介入科邀请妇产科、普外科、影像科、核磁共振专家组成多学科会诊。在一个多小时的会诊过程中,各科室专家通过查看患者各项检查数据,妇产科专家认为患者盆腔内的包块考虑为慢性,与肠梗阻关系不大;普外科专家认为患者可能是一些功能性的改变,通过做肠镜或增强CT检查,如果都没有问题,患者可能是一个良性的肠梗阻,并根据会诊结果制定下一步治疗方案。

像这样的多学科会诊,在齐医附属三院早已成为一种常态化诊疗手段。作为国内最早开展多学科诊疗(MDT)的医疗机构,齐医附属三院在多学科诊疗方面积累了丰富经验。2012年,医院就已经独立开展肿瘤MDT诊疗,并通过网上远程会诊、美国专家定期来医院讨论等方式开展国际合作。

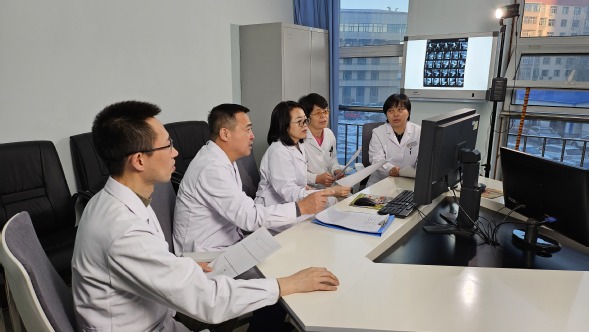

肿瘤多学科团队共同为患者把脉会诊

2018年,齐医附属三院建立多学科会诊专家库,组建消化系统肿瘤、胸部肿瘤、乳腺肿瘤、腹部肿瘤、头颈肿瘤、妇科肿瘤和血液肿瘤7个肿瘤MDT团队,形成以患者需求为导向、一站式服务、多学科协作、个性化诊疗“定期、定址、定成员”的服务模式,会诊量逐年攀升。同年,医院被国家卫生健康委办公厅确定为消化系统肿瘤MDT试点医院。

成为试点医院以后,齐医附属三院不断完善MDT管理规范,组织相关科室进行配套建设,同时加强了与上级医院、其他肿瘤学科以及讷河、龙江、泰来、甘南等地下级医院的沟通,通过远程会诊、专家义诊等形式,让患者就近能够享受到规范的MDT诊疗。2021年,齐医附属三院通过国家消化系统肿瘤MDT(多学科诊疗)试点评估,全省仅有3家医院通过评估。

打造专病门诊 提供“一站式”诊疗服务

对于患者来说,看病的“难”不只是疑难杂症的治疗之难,还有看病过程中的奔波之难。对于有多种疾病或病因尚未明确的患者来说,按照传统的单科就诊模式,患者需往返多个专科门诊。2021年6月,MDT诊疗模式被写入《关于推动公立医院高质量发展的意见》,各地医疗服务机构积极响应,MDT诊疗模式开展如火如荼。此后,国家相继出台相关政策推行和鼓励医院开设多学科诊疗门诊。此时,齐医附属三院早已先行一步,探索通过MDT门诊为患者提供“一站式”医疗服务。

肾上腺疾病多学科团队提供“患者不动医师动”的服务

糖尿病足多学科团队为患者提供“一站式”专业诊疗服务

2020年,齐医附属三院依托于多年的肿瘤MDT诊疗经验,在全市首推“专病多学科门诊”,打破了“挂哪科号就在哪科看”的传统就医模式,为患者提供“患者不动医师动”一站式MDT服务,实现各学科资源和优势的最大整合。医院以需求为导向,依托肿瘤专业国家级临床重点专科建设单位、国家呼吸系统疾病临床医学研究分中心、中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、国家第一批肿瘤(消化系统)多学科诊疗试点医院、全国第一批乳腺癌规范诊疗质量控制试点中心、全国第一批肝癌规范诊疗质量控制试点筹建单位、国家放射与治疗临床医学研究中心核心单位、国家肿瘤微创介入(肝癌方向)建设中心、国家外周血管介入建设中心、北京神经系统疑难病会诊中心分中心、东北三省周围神经和肌病联盟区域分中心等优势资源,不断扩展多学科诊疗覆盖的专科和病种,目前共开设了糖尿病足、眩晕、肺结节、多囊卵巢综合征、消化系统肿瘤多学科门诊、垂体瘤、门脉高压、肝肿瘤多学科门诊、甲状腺结节、肾上腺疾病专病多学科门诊10个专病多学科门诊。

肺结节是最为常见的肺癌早期表现形态,如果在肺结节人群中筛选出肺癌患者实现早诊早治,就可大大提高肺癌的治愈率,因此肺结节人群的早期筛查、明确诊断、精准治疗至关重要。齐医附属三院肺结节“专病多学科门诊”成立后,曾经一天就接待了8位肺结节患者,经过呼吸与危重症医学科、心胸外科、放射影像中心和介入科的4位专家的共同会诊,成功确诊出2位早期肺癌患者,为其下一步的精准治疗赢得了宝贵时间。

一位有多年吸烟史的中年患者,做肺部CT检查后提示右上肺结节,因患者非常担心肺结节会癌变,很是害怕,听说开设了肺结节“专病多学科门诊”,马上挂了号。专家们通过详细了解病史,在全面分析了患者症状、体征和影像资料后,经过充分商榷讨论,认为该患者肺结节符合恶性特征,有浸润性腺癌可能,建议患者做全身检查后进行手术治疗。患者说到,“医生告诉我,幸好发现得早,早期手术后可以治愈并获得长期生存,这下我就不担心了。”

眩晕病因复杂、诊治困难且涉及多个学科,眩晕患者往往辗转于多个科室而得不到准确有效的诊断和治疗。齐医附属三院成立眩晕“专病多学科门诊”后,神经内科、耳鼻喉科、中医外科多学科协同作战,帮助患者一步到位解决眩晕疾病,让患者省时间、少花钱、看好病。患者李某就是眩晕“专病多学科门诊”的受益者。

李某头晕、头胀已半年多,伴有视物旋转感和脚踩棉花感,看了很多医生,有的说脑供血不足,有的说颈椎病,有的说耳石症,检查、治疗做了不少,症状虽较之前明显减轻,但仍头晕、头胀,深受困扰,听说齐医附属三院成立了眩晕“专病多学科门诊”,患者马上通过微信公众号进行挂号预约。在眩晕“专病多学科门诊”,神经内四科、神经内五科、耳鼻喉科、中医外科4位专家与患者面对面地交流沟通,认真倾听患者的讲述,在详细查阅患者的病史记录和影像资料后,专家为患者进行自发性眼震、甩头试验、指鼻试验、闭目直立试验、音叉试验、跟膝胫试验等多项检查,经过充分商榷讨论,为患者排除了中枢性眩晕。因患者有向右旋转性眼震和上呼吸道感染病史,专家考虑该患者为前庭神经炎合并良性阵发性位置性眩晕(耳石症)。随后,耳鼻喉科专家为患者进行冷热水试验等前庭功能检查,发现患者前庭功能减退,证实了4位专家的诊断,同时耳鼻喉科专家耐心地向患者讲述病因和康复治疗方案。患者激动地说到:“终于找到病根了,没想到来咱们专病多学科门诊一次就看明白了,真应该早点来!”

打通服务流程 全院“一盘棋”改善服务

多学科诊疗(MDT)模式看似是在解决医疗环节的问题,实际上也是“进一步改善医疗服务行动计划”的务实举措。齐医附属三院以人民为中心、以公益性为导向、以改善人民群众看病就医体验为出发点,坚持全院一盘棋,打通服务患者的“最后一公里”。

齐医附属三院领导班子将“改善医疗服务,提升患者就医获得感”列为重点专项工作,多频率深入各分管部门、科室,将优化门诊流程设计、创新门诊服务模式作为提升患者体验的突破口,组织相关部门多次实地调研、论证研究、做出决策;职能科室制定具体方案:门诊部负责专病多学科门诊开展的空间与硬件配置、流程优化及号源维护、开展MDT患者现场咨询与导诊服务,医疗服务中心负责落实和推进肿瘤多学科会诊、远程多学科会诊工作、MDT患者随访服务,计算中心负责智慧化建设;一线人员认真执行、实施落地,以最好的状态改善人民群众看病就医感受,为患者提供安全、便捷、优质、高效的医疗服务。

为了缩短了患者在单科排队、重复挂号、缴费等事务上的等待时间,提高了就医效率,齐医附属三院开通专病多学科门诊网上预约的“绿色通道”。在公众号上建立专病多学科门诊预约模块,患者可以提前了解每个门诊的诊疗特色、专家组成和门诊时间,患者只需预约一个号,多位多学科专家共同为患者把脉会诊,拟定精准的检查治疗方案。

到医院专病多学科门诊就诊的患者中,老年患者占相当高的比例,如何帮助老年患者跨越“数字鸿沟”,让他们不因不会用手机完成各项就诊操作而犯难?齐医附属三院设立了“暖心服务台”和“长辈专用自助机”,成立“暖阳”助老服务队,穿着“红马甲”的“暖阳”服务队志愿者通过“面对面”“手把手”等多种形式,耐心地为老年人讲解如何预约、挂号,让老年人“不会操作有人教、没有手机有人帮、行动不便有人助、就医不畅有人管”,让“暖阳”洒进老人们的心房。

因为注重服务中的每一个细节,齐医附属三院《“专病多学科门诊”一站式精准解决患者就诊难题》服务案例荣获全国医院擂台赛北部赛区“价值案例”奖。

2023年,国家卫生健康委、国家中医药管理局印发了《改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023 - 2025年)》,方案中提出要简化流程、创新模式,提升患者门诊体验,鼓励医疗机构扩展多学科诊疗覆盖的专科和病种,有条件的医疗机构可设立门诊MDT岗,提供“患者不动医师动”的MDT服务。如今,齐医附属三院的通过MDT提升患者就医体验的服务模式已经成型;未来,医院将继续充分发挥医院整体医疗资源优势,坚持多学科协同作战、多维提升MDT就医体验,让患者看病少走弯路。

(撰稿:齐齐哈尔日报 编辑:宣传科 李宽 审核:李玉雪 宣传科 车琳 商常青)